Questo blog accoglie la nuova avventura di quelli di Sguardi d’Altrove, e il Reverendo Dogdson, con i suoi dubbi sulla realtà, si aggiunge al nostro olimpo di numi tutelari. Non dimentichiamo gli autori che più spesso ci hanno accompagnati nel viaggio di Sguardi d’Altrove, anzi, da loro ripartiamo. Quindi, un pensiero affettuoso e ammirato, in particolare, ad Alan Bennet a alla sua Sovrana Lettrice, mantenendo ben fermo il principio che ragguagliare non è leggere.

sabato 24 dicembre 2016

giovedì 22 dicembre 2016

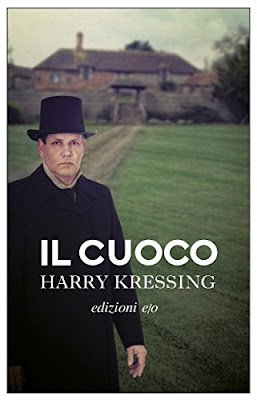

il cuoco, Harry Kressing

Figura misteriosa di scrittore, di Harry Kressing si sa pochissimo e

quel poco che si conosce non è nemmeno sicuro. Americano, originario del

Minnesota, pare abbia vissuto anche in Irlanda e in Inghilterra. Sembra

scrivesse un romanzo ogni due anni, anche se sono giunti alla

pubblicazione soltanto due racconti lunghi, riuniti in un unico libro, e

un romanzo, Il cuoco (pp. 255, euro 16,

traduzione di Liliana Coïsson Gambi) che ora, a oltre cinquant’anni

dalla sua uscita le edizioni e/o rimandano in libreria.

Libro davvero particolare, affascinante e

perturbante come pochi, il testo di Kressing, oltre ad avvincere

chiunque lo prenda in mano, si presta, come pochi altri, a diversi

livelli di interpretazione, sfuggendo sempre, però, a qualunque

tentativo di ingabbiarlo in un qualsiasi genere. Comunque lo si tenti di

definire – favola oscura, romanzo gotico, apologo nero – la storia del

cuoco Conrad Venn eccede ogni tentativo di definizione, costringendo il

lettore attento a porsi sempre nuove domande.

Il protagonista, alto, «estremamente

emaciato, quasi cadaverico», dai lineamenti grifagni e il naso a becco,

dalle orbite incavate e gli occhi penetranti – quasi una sorta di

Mefistotele – giunge un giorno nella cittadina di Cobb e prende servizio

come cuoco, appunto, presso la ricca famiglia degli Hill. Da quel

momento in poi la vita dei suoi datori di lavoro, dell’altra potente

famiglia, i Vale, una volta rivali e ora amici degli Hill, e di tutto il

piccolo paese cambierà inesorabilmente. Utilizzando innanzitutto la sua

abilità culinaria – facendo ingrassare o dimagrire le persone,

rendendole felici o sottomesse – ma anche la sua determinazione e la sua

capacità di colpire chiunque nel suo punto debole, Conrad sconvolgerà

la vita di tutti, portando a compimento il suo misterioso progetto.

Con un inizio che sembra richiamarsi a Mary Poppins,

ma una Mary Poppins virata in nero, con l’arrivo di un nuovo componente

della servitù che muterà la vita di tutti in famiglia. Un epilogo a

metà tra l’inferno dantesco ed Helzapoppin, il romanzo di

Kressing può forse essere letto anche e soprattutto come una riflessione

sul potere, nella sua accezione più larga e negativa. Come capacità, da

un lato, di manipolare le persone, influenzare comportamenti e

convinzioni, ma anche dall’altro, facendo emergere la sotterranea

pulsione che genera piacere nel servire, nel sottomettersi, nell’essere

dominato. E viene in mente, a tale proposito un capolavoro come lo Jakob von Gunten di Robert Walser.

Emergono, inoltre, gli impulsi più

devastanti e autodistruttivi del dominio, quelli in cui la festa

interminabile si lega alla visione infernale e in cui il potere mostra

la sua faccia forse più feroce, portando al progressivo annichilimento

chi pensa di detenerlo insieme all’intero mondo circostante. E come non

pensare allora a La mascherata della morte rossa di Edgar Allan Poe?

[Mauro Trotta 22/12/2016]

Mi piace camminare sui tetti, Marco Franzoso

Gli ultimi due romanzi di Marco Franzoso, Il bambino indaco in particolare, ma anche Gli invincibili

(entrambi pubblicati per Einaudi), hanno indicato un percorso inedito

per il narratore veneziano, un salto in parte ancora sospeso all’interno

delle dinamiche famigliari. Un discorso intimo e pubblico tutto

italiano che nel suo ultimo poderoso lavoro, Mi piace camminare sui tetti

(Rizzoli, pp. 348, euro 19) sembra risolversi con un taglio che per

certi versi ribalta la retorica famigliare denunciandone sì i soffocanti

confini, ma liberandola – finalmente – di quell’ottundimento tutto

novecentesco che poco rilievo e forma ha oggi nella società italiana.

La famiglia è nella narrazione di Marco

Franzoso l’assente perenne, l’ostacolo invisibile capace di tramutare

relazioni e dinamiche amorose in un luogo indicibile, segnato dalla

scomparsa come filo conduttore di un’esistenza che da inquieta si fa

piatta.

Ed è partendo dalla vita dei due figli,

con continui slittamenti temporali e spostamenti quasi da macchina

cinematografica, che Franzoso realizza una brillante congiunzione fra

passato e presente ricostruendo con sapienza il senso più profondo di

una contemporaneità che vive le tracce del tempo con un dominio spesso

assoluto della nostalgia. Un romanzo sociale per una presunta epoca

post-ideologica che sconta a tratti il limite di contorni e di

definizioni troppo rigide per una liquidità impalpabile.

Alle volte la costruzione dei personaggi

risente di un’eccessiva bidimensionalità che già si poteva ritrovare

nei romanzi precedenti. La differenza, e non da poco, in Mi piace camminare sui tetti

la fa il tempo che viene a completare finemente la struttura narrativa

donandole nuovo slancio. Un tempo che si fa protagonista e non più

semplicemente sfondo o banale luogo degli accadimenti. Un vero e proprio

oggetto percettivo ad uso dei personaggi.

Marco Franzoso innova brillantemente il

concetto di famiglia, senza cadere nei tranelli di un Novecento oggi

improponibile se non in forma macchiettistica o peggio ancora cercando

di imitare dinamiche storiche che spesso hanno infestato una letteratura

italiana troppo debole per camminare sulle proprie gambe e quindi

bisognosa spesso di pezze d’appoggio.

Siamo nel 1980 il benessere non è più

un’aspirazione, ma una necessità, una strada obbligata che tutto

attraversa comprese le fragilità relazionali. Siamo alla vigilia di un

mondo in disfacimento che però nonostante le mille avvisaglie si crede

fortemente legato ad un’idea progressiva di successo e di ovvia

felicità. Un tempo però compreso istintivamente proprio dai corpi che da

assenti si fanno compulsivamente presenti con il loro malessere. Marco

Franzoso ricostruisce le linee di un’intima inquietudine che diviene

affettiva e poi sociale. Un’espansione che tracima nella quotidianità di

gesti che divengono antiquati e inadatti al tempo stesso.

La famiglia finisce così sullo sfondo

mentre a permanere è un sentimento agrodolce di vicinanza. Ciò che resta

è l’incapacità di stare uniti su quello che sembra sempre più una barca

alla deriva. Un naufragio contemporaneo in cui i legami perdono la

forma consueta e si liberano da nomi desueti e ormai privi di senso.

Romanzo nodale che affronta il disfacimento intimo e sociale del nostro

tempo non nelle sue conseguenze ancora ben lungi dall’essere del tutto

rivelate, ma nel suo movimento, una corsa emotivamente vibrante che

Franzoso persegue con mestiere e godibile semplicità.

[Giacomo Giossi 22/12/2016]

martedì 20 dicembre 2016

La miseria intorno

È arrivato il momento di chiedersi sul piano personale se

sappiamo cosa sia la povertà. Sarà che sono cresciuto in montagna, in

una zona priva di industrie, la povertà l’ho sempre vista molto

prossima, quasi uno spauracchio familiare. Sia nel paese dove ho fatto

le elementari, Collegiove, che a Collalto, dove ho frequentato le medie

in provincia di Rieti, molti dei miei compagni di classe non

appartenevano di certo alla categoria dei ricchi, ma non erano poveri,

qualcuno forse sì, in silenzio, quasi di nascosto.

Ad Avezzano, in Abruzzo, nel collegio del Don Orione dove ho vissuto un anno e mezzo, c’erano invece ragazzi poverissimi, veri diseredati. Poi a Roma, a Pietralata, dove ho vissuto 25 anni. Anche li di poveri ce n’erano, vite grame in famiglie sfarinate da tutti i tipi di disagio, dispersione scolastica al 30%, disoccupazione cronica. Ma rarissime volte ho visto persone dormire a terra o chiedere l’elemosina, a dire il vero alla stazione Tiburtina sì. Da pochi anni mi sono trasferito in zona San Giovanni, un bel quartiere medioborghese. Qui ho intercettato un paio di prof. con i quali ho fatto qualche esame a Lettere e Filosofia. Alcuni giorni fa, prima del fatidico referendum, compravo in edicola uno degli ultimi numeri di MicroMega affascinato dal titolo «Ritorno alla realtà o fughe metafisiche?» e un signore che prendeva il giornale mi ha detto: «Mi fa piacere che lei compri questa rivista». Era Paolo Flores D’Arcais, un incontro piacevole. Ma non ci sono soltanto prof da queste parti. Ci sono molti «bangla», con i loro negozi alimentari, uno lavora al forno Ceccacci, tre o quattro alle bancarelle di vestiti; molti gli arabi che hanno una sorta di “monopolio” delle frutterie; i cinesi che hanno cartolerie e parrucchieri. È gente che lavora tante ore, come mia madre fin da quando, ventenne, era emigrante in Svizzera, o mio padre che lavorava anche 18 ore al giorno, e non era cinese.

Queste persone sono povere? Non so, certamente lavorano allo sfinimento per non esserlo. Ma intorno al «Mercato Latino» non è raro vedere pensionati italianissimi che raccolgono scarti di frutta e verdura. Un giorno li ho fotografati, una signora mi ha visto, così ho cancellato le foto, vergognandomi. Sempre più spesso in giro in questo bel quartiere ci sono persone che chiedono l’elemosina, non solo migranti, ma anche “indigeni”, italiani doc. L’altro ieri, davanti la farmacia Etruria, in via Britannia, una signora distinta, ben vestita e ordinata mi si è avvicinata: mi perdoni, potrei chiederle qualche spicciolo? Avevo ancora in mano il resto dell’acquisto di un farmaco, due euro, e glieli ho lasciati con gesto irriflesso. Lei li ha guardati incredula e si è messa a piangere. Mi sono sentito una merda, perché magari l’ho aiutata ma l’ho anche umiliata in un qualche modo che mi sfugge. Ecco, temo che quella donna fosse povera. Non mi piace fare l’elemosina, ho un rapporto conflittuale con le pratiche “caritatevoli”, ho sempre pensato che contribuiscano a perpetuare la condizione miserevole delle persone che la ricevono… in teoria. In pratica anche la ragazza africana che staziona davanti al bar De Montis, in via Satrico, vive d’elemosina, magari ha un figlio, penso, quindi fanculo la teoria.

Man mano che ho imparato a conoscere questa zona, piena tra l’altro di ragazzotti ben rasati che incollano ovunque manifesti «virili e quadrati», ho imparato a guardare oltre le facce dei possibili “colleghi” che fanno cinema, dei vecchi prof. o dei negozianti che vengono ogni giorno dalle zone popolari e sono le persone più simpatiche del posto. Così ho cominciato a vedere quelle dei molti giovani che tentano invano di lavorare all’università, assistenti “a gratis”, che non possono permettersi nemmeno il cinema. Come giornalisti cosiddetti “precari”, aspiranti attori e attrici in perenne attesa, che stazionano in bar e baretti senza prendere niente, o si siedono sulla sedia che Stefano, il pizzaiolo, ha messo generosamente fuori dal suo locale.

I primi tempi, quando mi sono trasferito qui, non percepivo tanta povertà. Avevo invece la sensazione di essere in un luogo ricco, al confronto Pietralata mi sembrava una periferia estrema. Ma lentamente la povertà che si annida nelle pieghe dei palazzotti medio-borghesi, è emersa prepotentemente. C’è una povertà che non è facile vedere. Due o tre settimane fa, dopo aver preso il caffè da De Montis (un bravo pasticcere), ho salutato un uomo che conosco di vista, con lui c’era un trentenne riccioluto, molto preparato, uno che ha studiato. Dopo qualche mattina l’ho di nuovo incontrato sotto le Mura Aureliane e abbiamo parlato un po’ di più. Guadagna 600 euro al mese, scrive di tutto per riviste on-line, ma non percepisce alcun reddito con questa attività giornalistica, pochi spiccioli. E come campi? Faccio il commesso part-time in un negozio «fai-da-te». Interessante, dico, ma quando scrivi? Di notte. Ma perché scrivi così tanto senza percepire un reddito? Perché quello è il mio vero lavoro, non voglio fare il commesso per sempre, o l’operaio, il mio mondo è il giornalismo.

Chiunque al mondo vorrebbe genitori così. E ce ne sono in Italia, mantengono i figli più che trentenni magari non disoccupati, ma con un reddito insufficiente. Questi non più giovani sono poveri, diciamocelo per favore, ma le loro famiglie “calmierano” la loro povertà. Poi arrivano i moralisti un tanto al chilo e li definiscono «mammoni». Che dire poi delle persone che lavorano 10 ore al giorno sette giorni su sette, per 8 o 900 euro, che vengono a lavorare nei baretti qua intorno da fuori Roma tutti i giorni, sempre con l’acqua alla gola per bollette e tasse scolastiche. Poveri, di sicuro.

Molti di questi nuovi poveri hanno studiato, magari hanno genitori appartenenti alla (ex) classe media, quindi non sentono di appartenere al «proletariato», non vogliono, come il riccioluto aspirante giornalista. Milioni di famiglie della classe media hanno educato i figli a sentirsi fuori dal «proletariato», con un piede fuori dalla cacca. Perché «proletario» è una definizione svilente, superata, ce la possono fare da soli, loro. Una tragedia.

Grazie a questo insegnamento nei miei 15/20 anni di precarietà «vera» non mi sono mai sentito perduto, ho fatto ogni tipo di attività. Anche quel ragazzo riccioluto non sta fermo a piangersi addosso, lavora, ma non vuole essere un lavoratore, lui è un giornalista, vuole appartenere a un mondo, che come quello del cinema è minuscolo. Un mondo, tra l’altro, non solo di vincenti, ma sempre di più anche di «fallenti».

L’incontro con questo ragazzo mi ha psicanalizzato, e sono andato a casa con la coda tra le gambe, a scriverne. Ha fatto riemergere in me prepotentemente quel ventennio di difficoltà e fatica esistenziale. Mi sono chiesto: ma che ci fa lui qua? E io che ci faccio? Questo però, è un periodo così, nessuno è dove dovrebbe o vorrebbe essere, e nessuno è ciò che vorrebbe essere. Ecco forse perché, anche quando si è effettivamente poveri, se capita la disgrazia di esserlo, non lo si accetta. Eppure (dice il gruppettaro che è in me) se lo ammettessimo, e se poi lo gridassimo, altri poveri ci sentirebbero, e un povero da solo è un uomo in pericolo ma tanti poveri insieme possono diventare un pericolo per chi prospera sulla povertà.

È una questione percettiva, percepirsi per quello che si è, può essere un punto di partenza, magari per sentirsi meno soli, non dico (per carità!) per ribellarsi, visto che sembra una cosa difficile da farsi. Se dovesse diventare facile, però, ne vedremmo delle belle.

[Daniele Vicari 20/12/2016]

Ad Avezzano, in Abruzzo, nel collegio del Don Orione dove ho vissuto un anno e mezzo, c’erano invece ragazzi poverissimi, veri diseredati. Poi a Roma, a Pietralata, dove ho vissuto 25 anni. Anche li di poveri ce n’erano, vite grame in famiglie sfarinate da tutti i tipi di disagio, dispersione scolastica al 30%, disoccupazione cronica. Ma rarissime volte ho visto persone dormire a terra o chiedere l’elemosina, a dire il vero alla stazione Tiburtina sì. Da pochi anni mi sono trasferito in zona San Giovanni, un bel quartiere medioborghese. Qui ho intercettato un paio di prof. con i quali ho fatto qualche esame a Lettere e Filosofia. Alcuni giorni fa, prima del fatidico referendum, compravo in edicola uno degli ultimi numeri di MicroMega affascinato dal titolo «Ritorno alla realtà o fughe metafisiche?» e un signore che prendeva il giornale mi ha detto: «Mi fa piacere che lei compri questa rivista». Era Paolo Flores D’Arcais, un incontro piacevole. Ma non ci sono soltanto prof da queste parti. Ci sono molti «bangla», con i loro negozi alimentari, uno lavora al forno Ceccacci, tre o quattro alle bancarelle di vestiti; molti gli arabi che hanno una sorta di “monopolio” delle frutterie; i cinesi che hanno cartolerie e parrucchieri. È gente che lavora tante ore, come mia madre fin da quando, ventenne, era emigrante in Svizzera, o mio padre che lavorava anche 18 ore al giorno, e non era cinese.

Queste persone sono povere? Non so, certamente lavorano allo sfinimento per non esserlo. Ma intorno al «Mercato Latino» non è raro vedere pensionati italianissimi che raccolgono scarti di frutta e verdura. Un giorno li ho fotografati, una signora mi ha visto, così ho cancellato le foto, vergognandomi. Sempre più spesso in giro in questo bel quartiere ci sono persone che chiedono l’elemosina, non solo migranti, ma anche “indigeni”, italiani doc. L’altro ieri, davanti la farmacia Etruria, in via Britannia, una signora distinta, ben vestita e ordinata mi si è avvicinata: mi perdoni, potrei chiederle qualche spicciolo? Avevo ancora in mano il resto dell’acquisto di un farmaco, due euro, e glieli ho lasciati con gesto irriflesso. Lei li ha guardati incredula e si è messa a piangere. Mi sono sentito una merda, perché magari l’ho aiutata ma l’ho anche umiliata in un qualche modo che mi sfugge. Ecco, temo che quella donna fosse povera. Non mi piace fare l’elemosina, ho un rapporto conflittuale con le pratiche “caritatevoli”, ho sempre pensato che contribuiscano a perpetuare la condizione miserevole delle persone che la ricevono… in teoria. In pratica anche la ragazza africana che staziona davanti al bar De Montis, in via Satrico, vive d’elemosina, magari ha un figlio, penso, quindi fanculo la teoria.

Man mano che ho imparato a conoscere questa zona, piena tra l’altro di ragazzotti ben rasati che incollano ovunque manifesti «virili e quadrati», ho imparato a guardare oltre le facce dei possibili “colleghi” che fanno cinema, dei vecchi prof. o dei negozianti che vengono ogni giorno dalle zone popolari e sono le persone più simpatiche del posto. Così ho cominciato a vedere quelle dei molti giovani che tentano invano di lavorare all’università, assistenti “a gratis”, che non possono permettersi nemmeno il cinema. Come giornalisti cosiddetti “precari”, aspiranti attori e attrici in perenne attesa, che stazionano in bar e baretti senza prendere niente, o si siedono sulla sedia che Stefano, il pizzaiolo, ha messo generosamente fuori dal suo locale.

I primi tempi, quando mi sono trasferito qui, non percepivo tanta povertà. Avevo invece la sensazione di essere in un luogo ricco, al confronto Pietralata mi sembrava una periferia estrema. Ma lentamente la povertà che si annida nelle pieghe dei palazzotti medio-borghesi, è emersa prepotentemente. C’è una povertà che non è facile vedere. Due o tre settimane fa, dopo aver preso il caffè da De Montis (un bravo pasticcere), ho salutato un uomo che conosco di vista, con lui c’era un trentenne riccioluto, molto preparato, uno che ha studiato. Dopo qualche mattina l’ho di nuovo incontrato sotto le Mura Aureliane e abbiamo parlato un po’ di più. Guadagna 600 euro al mese, scrive di tutto per riviste on-line, ma non percepisce alcun reddito con questa attività giornalistica, pochi spiccioli. E come campi? Faccio il commesso part-time in un negozio «fai-da-te». Interessante, dico, ma quando scrivi? Di notte. Ma perché scrivi così tanto senza percepire un reddito? Perché quello è il mio vero lavoro, non voglio fare il commesso per sempre, o l’operaio, il mio mondo è il giornalismo.

Molti di questi nuovi poveri hanno studiato, magari hanno genitori appartenenti alla (ex) classe media, quindi non sentono di appartenere al «proletariato», non voglionoUn proletario a tempo, scherzo. Ma no, papà è un impiegato figlio di impiegati, da me le fabbriche non ci sono. Si è risentito, il termine proletario non gli piace, è chiaro. Ha una famiglia monoreddito che vive in una media città del sud, madre casalinga padre impiegato, spendono poco, hanno casa, e ciò che avanza lo danno al figlio unico emigrato a Roma.

Chiunque al mondo vorrebbe genitori così. E ce ne sono in Italia, mantengono i figli più che trentenni magari non disoccupati, ma con un reddito insufficiente. Questi non più giovani sono poveri, diciamocelo per favore, ma le loro famiglie “calmierano” la loro povertà. Poi arrivano i moralisti un tanto al chilo e li definiscono «mammoni». Che dire poi delle persone che lavorano 10 ore al giorno sette giorni su sette, per 8 o 900 euro, che vengono a lavorare nei baretti qua intorno da fuori Roma tutti i giorni, sempre con l’acqua alla gola per bollette e tasse scolastiche. Poveri, di sicuro.

Molti di questi nuovi poveri hanno studiato, magari hanno genitori appartenenti alla (ex) classe media, quindi non sentono di appartenere al «proletariato», non vogliono, come il riccioluto aspirante giornalista. Milioni di famiglie della classe media hanno educato i figli a sentirsi fuori dal «proletariato», con un piede fuori dalla cacca. Perché «proletario» è una definizione svilente, superata, ce la possono fare da soli, loro. Una tragedia.

…quando si è effettivamente poveri, se capita la disgrazia di esserlo, non lo si accetta. Eppure (dice il gruppettaro che è in me) se lo ammettessimo, e se poi lo gridassimo, altri poveri ci sentirebbero, e un povero da solo è un uomo in pericolo ma tanti poveri insieme possono diventare un pericolo per chi prospera sulla povertàQuando rifletto su queste cose, mi trovo a ringraziare il mio povero padre, morto di mesotelioma pleurico (il cancro dell’amianto), che mi ha insegnato a fare il muratore, il pittore, il contadino, e mia madre che mi ha insegnato a cucinare. Grazie a loro sono e sarò sempre un lavoratore, qualunque mestiere faccia per vivere, al massimo un mezzo anarchico che fa cinema, finché posso.

Grazie a questo insegnamento nei miei 15/20 anni di precarietà «vera» non mi sono mai sentito perduto, ho fatto ogni tipo di attività. Anche quel ragazzo riccioluto non sta fermo a piangersi addosso, lavora, ma non vuole essere un lavoratore, lui è un giornalista, vuole appartenere a un mondo, che come quello del cinema è minuscolo. Un mondo, tra l’altro, non solo di vincenti, ma sempre di più anche di «fallenti».

L’incontro con questo ragazzo mi ha psicanalizzato, e sono andato a casa con la coda tra le gambe, a scriverne. Ha fatto riemergere in me prepotentemente quel ventennio di difficoltà e fatica esistenziale. Mi sono chiesto: ma che ci fa lui qua? E io che ci faccio? Questo però, è un periodo così, nessuno è dove dovrebbe o vorrebbe essere, e nessuno è ciò che vorrebbe essere. Ecco forse perché, anche quando si è effettivamente poveri, se capita la disgrazia di esserlo, non lo si accetta. Eppure (dice il gruppettaro che è in me) se lo ammettessimo, e se poi lo gridassimo, altri poveri ci sentirebbero, e un povero da solo è un uomo in pericolo ma tanti poveri insieme possono diventare un pericolo per chi prospera sulla povertà.

È una questione percettiva, percepirsi per quello che si è, può essere un punto di partenza, magari per sentirsi meno soli, non dico (per carità!) per ribellarsi, visto che sembra una cosa difficile da farsi. Se dovesse diventare facile, però, ne vedremmo delle belle.

[Daniele Vicari 20/12/2016]

Francesco d’Assisi. La storia negata, Chiara Mercuri

quando una biografia diventa agiografia si apre uno spazio per gli

storici. Lo sanno bene i tanti studiosi che si sono cimentati con la

complessa figura di Francesco d’Assisi, personalità rivoluzionaria nella

storia della Chiesa, per secoli punto di riferimento dei movimenti di

riforma e oggi del pontificato di papa Bergoglio. Con il suo Francesco d’Assisi. La storia negata

(Laterza, pp.228, euro 16) Chiara Mercuri ci restituisce sulla base

degli studi e delle fonti la dimensione autentica del «poverello

d’Assisi», quella di uomo che fu reso meno pericoloso una volta

trasfigurato in un santo.

Una storia appassionante che si snoda dal XIII secolo alla fine del XIX, quando Paul Sabatier, storico allievo di Ernest Renan, ritrovò tra i codici della biblioteca Mazarine le tracce della biografia di Francesco scritta da frate Leone del nucleo originario della Porziuncola.

UNA STORIA DI PERSECUZIONE e di resistenza, raccontata con le doti di una grande narratrice che fa sentire al lettore l’odore acre delle stanze mal riscaldate, la passione di un gruppo di giovani benestanti che avevano abbandonato tutto (ricchezza, affetti e famiglia) per dedicarsi alla causa, e da ultimo il dolore di coloro che dopo la morte della loro guida si sentiranno defraudati della sua memoria.

LE VICENDE STORICHE di Francesco e del francescanesimo sono oggi note grazie a una ricchissima mole di studi che ha riempito le biblioteche del mondo. Mercuri prende le mosse dagli ultimi momenti della vita del frate, di cui le autorità comunali sorvegliavano l’agonia con l’intento di non farsi privare del cadavere. Siamo nell’ottobre 1226 e la canonizzazione arriverà appena due anni dopo per volontà di papa Gregorio IX.

Dietro a questa decisione c’era però anche la volontà di porre fine alle dispute che si erano aperte nell’Ordine e che vedevano contrapporsi i frati che volevano restare fedeli al suo insegnamento e quella componente lontana geograficamente e spiritualmente da Assisi che interpretava in modo più blando la parola d’ordine «povertà».

Rientrano in questo processo di «normalizzazione» la decisione del papa di far costruire una grandiosa basilica destinata a divenire la nuova tomba del santo e, soprattutto, l’incarico affidato a frate Tommaso da Celano di scrivere la Vita del padre fondatore. Il risultato sarà deludente per tutti, tanto per i compagni di Francesco, che non si potevano riconoscere in una rappresentazione sincera, ma letteraria e stereotipata, quanto per il committente che si aspettava un santo adornato di molti miracoli per mettere a tacere i detrattori della canonizzazione. In ogni caso – prosegue Mercuri – la biografia Tommaso rimarrà per anni la sola ufficiale conoscendo un’ampia diffusione e, nello stesso tempo, alimentando il bisogno di mantenere viva una memoria alternativa.

ARRIVIAMO COSÌ al momento chiave di questa storia: l’avvio dell’inchiesta del promossa dal generale dell’Ordine, Crescenzio da Iesi, la seconda commissione a Tommaso e la decisione di tre dei compagni più stretti di Francesco, uno dei quali era il suo confessore, nonché «segretario», frate Leone, di inviare il materiale richiesto accompagnato da una lettera, datata Greccio 1246, con la quale venivano presentati alcuni materiali ritenuti utili per scrivere una storia meno miracolistica e più autentica.

Si trattava probabilmente di due testi, uno dei quali era la Leggenda dei tre compagni che si concentrava soprattutto sulla giovinezza di Francesco. Il secondo, andato perduto nella sua forma originale, è in larga parte confluito nella Compilazione di Assisi e sarà questo il testo di cui faticosamente Sabatier ritroverà le tracce; un testo caratterizzato da una forma volutamente scarna ed essenziale che diventerà il principale obiettivo della campagna repressiva del generale Bonaventura da Bagnoregio, che nel 1266 imporrà di radunare e distruggere tutte le precedenti biografie, appunti e notizie.

SULLA BASE DEI DUE documenti sopra citati Mercuri ricostruisce gli snodi principali della vita di Francesco e della sua comunità, sostanzialmente rimossi o radicalmente modificati nella «biografia ufficiale» sistematizzata da Bonaventura nella Leggenda Maggiore. Tra gli elementi più interessanti l’autrice menziona e analizza: l’estrazione elevata e il buon livello culturale dei giovani compagni di Assisi attratti dal carisma di Francesco; lo stretto rapporto con Chiara, le sue sorelle e le altre donne che entreranno a far parte del gruppo, a loro volta alla ricerca di un via d’uscita dall’oppressione del sistema patriarcale; l’organizzazione dal basso di una comunità che rifiutava il denaro, ma non il corpo con le sue esigenze e i suoi appetiti.

Dalla ricostruzione emerge quindi il profilo di un gruppo di sperimentatori che lentamente si dà una forma vitae povera e per i poveri e, come noto, nel percorso si confronta e scontra con l’autorità ecclesiastica e con le correnti interne che si vanno sviluppando lontano da Assisi e contestano la Regola originaria.

La ricostruzione si chiude con la malattia di Francesco, stremato dallo scontro che non si aspettava, e con la dettatura del Cantico e del Testamento. La resistenza del gruppo originario continuerà clandestina, talvolta individualmente nei conventi «senza fare né lite né questione», come aveva raccomandato Francesco, ma anche nella disobbedienza della scrittura per mantenere viva la memoria, per lasciare un messaggio firmato semplicemente «Noi che fummo con lui».

[Alessandro Santagata 20/12/2016]

Una storia appassionante che si snoda dal XIII secolo alla fine del XIX, quando Paul Sabatier, storico allievo di Ernest Renan, ritrovò tra i codici della biblioteca Mazarine le tracce della biografia di Francesco scritta da frate Leone del nucleo originario della Porziuncola.

UNA STORIA DI PERSECUZIONE e di resistenza, raccontata con le doti di una grande narratrice che fa sentire al lettore l’odore acre delle stanze mal riscaldate, la passione di un gruppo di giovani benestanti che avevano abbandonato tutto (ricchezza, affetti e famiglia) per dedicarsi alla causa, e da ultimo il dolore di coloro che dopo la morte della loro guida si sentiranno defraudati della sua memoria.

LE VICENDE STORICHE di Francesco e del francescanesimo sono oggi note grazie a una ricchissima mole di studi che ha riempito le biblioteche del mondo. Mercuri prende le mosse dagli ultimi momenti della vita del frate, di cui le autorità comunali sorvegliavano l’agonia con l’intento di non farsi privare del cadavere. Siamo nell’ottobre 1226 e la canonizzazione arriverà appena due anni dopo per volontà di papa Gregorio IX.

Dietro a questa decisione c’era però anche la volontà di porre fine alle dispute che si erano aperte nell’Ordine e che vedevano contrapporsi i frati che volevano restare fedeli al suo insegnamento e quella componente lontana geograficamente e spiritualmente da Assisi che interpretava in modo più blando la parola d’ordine «povertà».

Rientrano in questo processo di «normalizzazione» la decisione del papa di far costruire una grandiosa basilica destinata a divenire la nuova tomba del santo e, soprattutto, l’incarico affidato a frate Tommaso da Celano di scrivere la Vita del padre fondatore. Il risultato sarà deludente per tutti, tanto per i compagni di Francesco, che non si potevano riconoscere in una rappresentazione sincera, ma letteraria e stereotipata, quanto per il committente che si aspettava un santo adornato di molti miracoli per mettere a tacere i detrattori della canonizzazione. In ogni caso – prosegue Mercuri – la biografia Tommaso rimarrà per anni la sola ufficiale conoscendo un’ampia diffusione e, nello stesso tempo, alimentando il bisogno di mantenere viva una memoria alternativa.

ARRIVIAMO COSÌ al momento chiave di questa storia: l’avvio dell’inchiesta del promossa dal generale dell’Ordine, Crescenzio da Iesi, la seconda commissione a Tommaso e la decisione di tre dei compagni più stretti di Francesco, uno dei quali era il suo confessore, nonché «segretario», frate Leone, di inviare il materiale richiesto accompagnato da una lettera, datata Greccio 1246, con la quale venivano presentati alcuni materiali ritenuti utili per scrivere una storia meno miracolistica e più autentica.

Si trattava probabilmente di due testi, uno dei quali era la Leggenda dei tre compagni che si concentrava soprattutto sulla giovinezza di Francesco. Il secondo, andato perduto nella sua forma originale, è in larga parte confluito nella Compilazione di Assisi e sarà questo il testo di cui faticosamente Sabatier ritroverà le tracce; un testo caratterizzato da una forma volutamente scarna ed essenziale che diventerà il principale obiettivo della campagna repressiva del generale Bonaventura da Bagnoregio, che nel 1266 imporrà di radunare e distruggere tutte le precedenti biografie, appunti e notizie.

SULLA BASE DEI DUE documenti sopra citati Mercuri ricostruisce gli snodi principali della vita di Francesco e della sua comunità, sostanzialmente rimossi o radicalmente modificati nella «biografia ufficiale» sistematizzata da Bonaventura nella Leggenda Maggiore. Tra gli elementi più interessanti l’autrice menziona e analizza: l’estrazione elevata e il buon livello culturale dei giovani compagni di Assisi attratti dal carisma di Francesco; lo stretto rapporto con Chiara, le sue sorelle e le altre donne che entreranno a far parte del gruppo, a loro volta alla ricerca di un via d’uscita dall’oppressione del sistema patriarcale; l’organizzazione dal basso di una comunità che rifiutava il denaro, ma non il corpo con le sue esigenze e i suoi appetiti.

Dalla ricostruzione emerge quindi il profilo di un gruppo di sperimentatori che lentamente si dà una forma vitae povera e per i poveri e, come noto, nel percorso si confronta e scontra con l’autorità ecclesiastica e con le correnti interne che si vanno sviluppando lontano da Assisi e contestano la Regola originaria.

La ricostruzione si chiude con la malattia di Francesco, stremato dallo scontro che non si aspettava, e con la dettatura del Cantico e del Testamento. La resistenza del gruppo originario continuerà clandestina, talvolta individualmente nei conventi «senza fare né lite né questione», come aveva raccomandato Francesco, ma anche nella disobbedienza della scrittura per mantenere viva la memoria, per lasciare un messaggio firmato semplicemente «Noi che fummo con lui».

[Alessandro Santagata 20/12/2016]

martedì 13 dicembre 2016

Un gioco da bambini, James Ballard

PROSSIMO INCONTRO 19 DICEMBRE

Carissim*,

per prepararci in modo appropriato al Natale, leggeremo UN GIOCO DA BAMBINI,

di James Ballard, scelto da Francesca. Il libro è breve (92 pagine),ed

economico (Feltrinelli ) ma denso e sicuramente origine di stimolante

discussione.

Puntiamo alla metà di dicembre. Fatemi sapere le date vietate e, Francesca, quelle proposte.

A presto

Silvia

http://www.fantascienza.com/439/conoscere-james-g-ballardbr

martedì 6 dicembre 2016

Più libri più liberi

Più libri più liberi è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria e si svolge a Roma, nel Palazzo dei Congressi dell’Eur, dal 7 all’11 dicembre 2016. Giunta alla sua quindicesima edizione, #plpl è l’unica fiera al mondo dedicata esclusivamente all’editoria indipendente dove ogni anno oltre 400 editori, provenienti da tutta Italia, presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo. Cinque giorni e più di 300 eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore.

Il progetto

Più libri più liberi nasce nel dicembre del 2002 da un’idea del Gruppo Piccoli Editori dell’Associazione Italiana Editori. L’obiettivo è quello di offrire al maggior numero possibile di piccole case editrici uno spazio per portare in primo piano la propria produzione, spesso “oscurata” da quella delle imprese più grandi, garantendogli la vetrina che meritano. Una vetrina d’eccezione, al centro di Roma e durante il periodo natalizio.Ma #plpl non è solo questo, il vero cuore della fiera è il programma culturale: incontri con gli autori, reading, dibattiti su temi di attualità, iniziative per la promozione della lettura, musica e performance live scandiscono le cinque giornate della manifestazione in una successione continua di eventi per tutti i gusti.

Più libri più liberi è anche un luogo di incontro per gli operatori professionali, dove discutere le problematiche del settore e dove individuare le strategie da sviluppare.

http://www.plpl.it/eventi/

lunedì 5 dicembre 2016

Storia di Sima, Bijan Zarmandili

«Con Storia di Sima volevo raccontare una storia d’amore.

Una di quelle che rovesciano i canoni tradizionali del romanzo di

genere». Bijan Zarmandili esplicita così le intenzioni narrative della

sua ultima opera (Nottetempo, pp. 164, euro 13), che presenterà a Roma

il 10 dicembre, nell’ambito del festival dedicato alla piccola e media

editoria Più Libri. Più Liberi.

Definire romance questo lavoro sarebbe probabilmente inappropriato: l’opera ha più le caratteristiche di un romanzo di formazione, che non si limita alla descrizione delle tappe evolutive del personaggio. Sima è un’iraniana nata e cresciuta nella city di Londra; circondata dai crucci borghesi dei suoi genitori, espatriati in Inghilterra per cercare fortuna. L’anaffettività del padre – mista all’ossessione per il consenso da parte dell’ospite inglese – e la depressione della madre la spingono sempre più lontana dalla vita statica e inquietante che si è costruita nell’esilio londinese.

Sima cerca rifugio in Italia, tra le braccia di Stefano – giovane e brillante architetto conosciuto all’università – e di suo figlio Dario che, con l’arrivo dell’adolescenza si trasforma in un’ossessione proibita: un ribaltamento del dramma di Sofocle, Edipo Re. È una messa in scena teatrale in cui sradicamento identitario e desiderio incestuoso originano dal raffreddamento del «senso dell’io» di Sima: forestiera in casa propria.

Tra le pagine del romanzo si percepisce che Sima vive in un perenne stato di insoddisfazione e disadattamento. ..

Sima era una «straniera, un’aliena nell’anima», come diceva di lei suo marito Stefano. Io dico che è una donna «senza patria». E con questa espressione non intendo solo in senso geografico. Penso a una patria dell’anima: le è mancato il principio vitale. Non è riuscita a trovare le sue radici a Londra. E neppure a Roma. Così prova a cercare una nuova appartenenza tra l’umanità invisibile, i senzatetto e i clochards, come se fosse lo svolgimento del destino.

Sima non ha nulla a che fare con i giovani iraniani che espatriano in cerca di un futuro migliore. È una figlia della «seconda generazione»?

Proprio così: è nata a Londra da madre e padre iraniani. Non ha mai conosciuto l’Iran, se non attraverso i tormentosi rapporti con i genitori. Incarna perfettamente il prototipo della seconda generazione, figlia di una borghesia cosmopolita iraniana che ha lasciato il paese dopo la rivoluzione islamica. La tappa italiana, più che ricerca di cambiamento, è una fuga dalla vita famigliare asfittica e problematica. Sima vive una profonda crisi d’identità, che spesso accomuna i giovani della seconda generazione di immigrati. Poco importa la loro condizione economica: il padre è un facoltoso finanziere nella city londinese.

Sentirsi stranieri sempre e comunque è una condizione diffusa. Ancora di più in questo momento storico. C’è – seppur in minima parte – una matrice autobiografica?

Nulla di quello che c’è in Storia di Sima appartiene al mio vissuto personale. Ciò non vuol dire che la storia perda di realismo: con modalità, forme e intensità differenti, la perdita della «patria dell’anima» è un fenomeno frequente. La causa è semplice: gli spostamenti di milioni di persone dal sud al nord del mondo provocano mutamenti culturali, psicologici e antropologici. Gli effetti di tali modificazioni non sono immediatamente percepibili. Sima rappresenta il riassunto di queste trasformazioni.

A proposito di migrazioni: a un anno dall’accordo sul nucleare, il destino di molti iraniani non sembra essere mutato né di profila all’orizzonte la sperata rinascita. Cosa ne pensa?

Vista la complessità degli accordi, probabilmente un anno non è sufficiente per la verifica dei risultati. Le tappe intermedie, prima della vera rinascita, erano moltissime, andavano negoziati decine di protocolli. Spero che l’Iran e i suoi interlocutori occidentali l’abbiano fatto. La prospettiva, dopo l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, sarà certamente più complicata, ma bisogna vedere fin dove gli americani sono tenuti a rispettare i patti precedentemente siglati. Non dobbiamo poi dimenticare che anche l’Unione europea è partner dell’Iran e non dovrà necessariamente mantenere la stessa linea di Washington. Renzi ha già firmato accordi miliardari con Teheran e Pier Carlo Padoan verrà in visita nella capitale.

Ma gli Usa restano una grande incognita: il tycoon potrebbe far saltare il tavolo?

Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca non è in ballo solo l’intesa sul nucleare, ma il ruolo di Teheran sullo scacchiere mediorientale: l’Iran rischia di perdere il riconoscimento dello status di «potenza regionale». Fin qui, le dichiarazioni di Trump hanno fatto pensare a una limitazione dell’influenza iraniana per ostacolarne il peso economico, a vantaggio di Israele. A differenza dell’amministrazione Obama, quella di Trump tornerà a sostenere prevalentemente esigenze e posizioni israeliane, senza contare che il Medioriente è radicalmente mutato rispetto a 15 anni fa. Ma ogni previsione in politica estera è vincolata alle condizioni obiettive e alla capacità di gestione della diplomazia.

Il futuro dell’Iran dipende anche dalle sue prossime presidenziali. Molti danno per vincente Rohani, ma l’ipotesi di un duello tra il presidente uscente e Ahmadinejad si fa sempre più concreta. Cosa dobbiamo aspettarci?

Manco da tanti anni dall’Iran e non vorrei azzardare giudizi insensati. Ma è lecito immaginare questo: con Trump mancherà all’Iran un interlocutore come Obama, e certamente i rivali di Rohani proveranno a sfruttare la situazione per sottolineare le difficoltà della sua politica di apertura verso l’Occidente. Non vanno sottovalutate le attese della popolazione – in maggioranza a favore della fine dell’embargo – e, in ultima analisi, il ruolo della Guida: l’ayatollah Khamenei.

Nonostante Rohani si sia sempre dichiarato un moderato, in Iran la censura continua a mietere vittime: basti pensare all’arresto del regista Keywan Karimi….

Purtroppo non basta un moderato come Rohani a trascinare l’Iran verso un modello di democrazia e rispetto dei diritti di stampo occidentale. Non ci è riuscito neppure Khatami, che era un riformista. L’esecutivo di Rohani deve costantemente fare i conti con il potere giudiziario, controllato in prevalenza dagli integralisti, con gli apparati di sicurezza e con l’ayatollah Khamenei. La secolarizzazione, come tutti i meccanismi che riguardano le società, è un processo lento, che non è in grado di soddisfare le attese di giovani e donne. Di una società civile avanzata come quella iraniana.

Nelle pagine di «Storia di Sima» si parla soltanto una volta di fede. Ha a che fare con l’ideologia del personaggio?

I temi che riguardano la religione non sono indispensabili per descrivere un personaggio come Sima. Spero che ad emergere siano altri aspetti: quello psicologico e introspettivo. Quello delle difficoltà e dei disagi. La religione è un fattore marginale, se non inesistente. E malgrado i suoi aspetti tragici, qui il fanatismo è un fenomeno minoritario nel contesto complessivo delle religioni.

[Francesca del Vecchio 5/12/2016]

Definire romance questo lavoro sarebbe probabilmente inappropriato: l’opera ha più le caratteristiche di un romanzo di formazione, che non si limita alla descrizione delle tappe evolutive del personaggio. Sima è un’iraniana nata e cresciuta nella city di Londra; circondata dai crucci borghesi dei suoi genitori, espatriati in Inghilterra per cercare fortuna. L’anaffettività del padre – mista all’ossessione per il consenso da parte dell’ospite inglese – e la depressione della madre la spingono sempre più lontana dalla vita statica e inquietante che si è costruita nell’esilio londinese.

Sima cerca rifugio in Italia, tra le braccia di Stefano – giovane e brillante architetto conosciuto all’università – e di suo figlio Dario che, con l’arrivo dell’adolescenza si trasforma in un’ossessione proibita: un ribaltamento del dramma di Sofocle, Edipo Re. È una messa in scena teatrale in cui sradicamento identitario e desiderio incestuoso originano dal raffreddamento del «senso dell’io» di Sima: forestiera in casa propria.

Tra le pagine del romanzo si percepisce che Sima vive in un perenne stato di insoddisfazione e disadattamento. ..

Sima era una «straniera, un’aliena nell’anima», come diceva di lei suo marito Stefano. Io dico che è una donna «senza patria». E con questa espressione non intendo solo in senso geografico. Penso a una patria dell’anima: le è mancato il principio vitale. Non è riuscita a trovare le sue radici a Londra. E neppure a Roma. Così prova a cercare una nuova appartenenza tra l’umanità invisibile, i senzatetto e i clochards, come se fosse lo svolgimento del destino.

Sima non ha nulla a che fare con i giovani iraniani che espatriano in cerca di un futuro migliore. È una figlia della «seconda generazione»?

Proprio così: è nata a Londra da madre e padre iraniani. Non ha mai conosciuto l’Iran, se non attraverso i tormentosi rapporti con i genitori. Incarna perfettamente il prototipo della seconda generazione, figlia di una borghesia cosmopolita iraniana che ha lasciato il paese dopo la rivoluzione islamica. La tappa italiana, più che ricerca di cambiamento, è una fuga dalla vita famigliare asfittica e problematica. Sima vive una profonda crisi d’identità, che spesso accomuna i giovani della seconda generazione di immigrati. Poco importa la loro condizione economica: il padre è un facoltoso finanziere nella city londinese.

Sentirsi stranieri sempre e comunque è una condizione diffusa. Ancora di più in questo momento storico. C’è – seppur in minima parte – una matrice autobiografica?

Nulla di quello che c’è in Storia di Sima appartiene al mio vissuto personale. Ciò non vuol dire che la storia perda di realismo: con modalità, forme e intensità differenti, la perdita della «patria dell’anima» è un fenomeno frequente. La causa è semplice: gli spostamenti di milioni di persone dal sud al nord del mondo provocano mutamenti culturali, psicologici e antropologici. Gli effetti di tali modificazioni non sono immediatamente percepibili. Sima rappresenta il riassunto di queste trasformazioni.

A proposito di migrazioni: a un anno dall’accordo sul nucleare, il destino di molti iraniani non sembra essere mutato né di profila all’orizzonte la sperata rinascita. Cosa ne pensa?

Vista la complessità degli accordi, probabilmente un anno non è sufficiente per la verifica dei risultati. Le tappe intermedie, prima della vera rinascita, erano moltissime, andavano negoziati decine di protocolli. Spero che l’Iran e i suoi interlocutori occidentali l’abbiano fatto. La prospettiva, dopo l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, sarà certamente più complicata, ma bisogna vedere fin dove gli americani sono tenuti a rispettare i patti precedentemente siglati. Non dobbiamo poi dimenticare che anche l’Unione europea è partner dell’Iran e non dovrà necessariamente mantenere la stessa linea di Washington. Renzi ha già firmato accordi miliardari con Teheran e Pier Carlo Padoan verrà in visita nella capitale.

Ma gli Usa restano una grande incognita: il tycoon potrebbe far saltare il tavolo?

Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca non è in ballo solo l’intesa sul nucleare, ma il ruolo di Teheran sullo scacchiere mediorientale: l’Iran rischia di perdere il riconoscimento dello status di «potenza regionale». Fin qui, le dichiarazioni di Trump hanno fatto pensare a una limitazione dell’influenza iraniana per ostacolarne il peso economico, a vantaggio di Israele. A differenza dell’amministrazione Obama, quella di Trump tornerà a sostenere prevalentemente esigenze e posizioni israeliane, senza contare che il Medioriente è radicalmente mutato rispetto a 15 anni fa. Ma ogni previsione in politica estera è vincolata alle condizioni obiettive e alla capacità di gestione della diplomazia.

Il futuro dell’Iran dipende anche dalle sue prossime presidenziali. Molti danno per vincente Rohani, ma l’ipotesi di un duello tra il presidente uscente e Ahmadinejad si fa sempre più concreta. Cosa dobbiamo aspettarci?

Manco da tanti anni dall’Iran e non vorrei azzardare giudizi insensati. Ma è lecito immaginare questo: con Trump mancherà all’Iran un interlocutore come Obama, e certamente i rivali di Rohani proveranno a sfruttare la situazione per sottolineare le difficoltà della sua politica di apertura verso l’Occidente. Non vanno sottovalutate le attese della popolazione – in maggioranza a favore della fine dell’embargo – e, in ultima analisi, il ruolo della Guida: l’ayatollah Khamenei.

Nonostante Rohani si sia sempre dichiarato un moderato, in Iran la censura continua a mietere vittime: basti pensare all’arresto del regista Keywan Karimi….

Purtroppo non basta un moderato come Rohani a trascinare l’Iran verso un modello di democrazia e rispetto dei diritti di stampo occidentale. Non ci è riuscito neppure Khatami, che era un riformista. L’esecutivo di Rohani deve costantemente fare i conti con il potere giudiziario, controllato in prevalenza dagli integralisti, con gli apparati di sicurezza e con l’ayatollah Khamenei. La secolarizzazione, come tutti i meccanismi che riguardano le società, è un processo lento, che non è in grado di soddisfare le attese di giovani e donne. Di una società civile avanzata come quella iraniana.

Nelle pagine di «Storia di Sima» si parla soltanto una volta di fede. Ha a che fare con l’ideologia del personaggio?

I temi che riguardano la religione non sono indispensabili per descrivere un personaggio come Sima. Spero che ad emergere siano altri aspetti: quello psicologico e introspettivo. Quello delle difficoltà e dei disagi. La religione è un fattore marginale, se non inesistente. E malgrado i suoi aspetti tragici, qui il fanatismo è un fenomeno minoritario nel contesto complessivo delle religioni.

[Francesca del Vecchio 5/12/2016]

sabato 3 dicembre 2016

Gatta con gli stivali, Beatrix Potter

Amava i funghi, sapeva tutto al riguardo e conosceva alla

perfezione anche le erbe selvatiche. Osservava ogni bestiola dei boschi e

delle fattorie, coltivando una spiccata predilezione per i conigli e,

soprattutto, era una combattente nata, non si arrendeva mai. L’inglese

Beatrix Potter, fin da piccola, da quando passava le sue vacanze estive

nella regione dei laghi (la stessa di cui poi acquisterà terreni su

terreni per salvaguardare l’ambiente), sognava di diventare una

naturalista. Però era donna: né la sua famiglia né la società le

permisero di diventare botanica, mal accettavano quel carattere

indipendente, da imprenditrice di se stessa.

Ma

lei, Beatrix Potter, indomita ragazza nata a Londra nel 1866, cresciuta

in piena epoca vittoriana, aveva il suo asso nella manica: disegnava

meravigliosamente e aveva il dono della parola. Sapeva raccontare, come

Esopo e i fratelli Grimm – autori che aveva divorato in letture

solitarie. Narrava con la medesima semplicità, solo con più ironia e una

sana birbanteria che spuntava fra le righe. Per esercitare la fantasia,

scriveva lettere ai figli della sua governante che le leggevano tutte

d’un fiato, scoprendovi strane famiglie conigliesche.

Svettava su tutti,

Peter the rabbit. Che da quando vide la luce nel 1902 in Inghilterra

grazie all’illuminato editore Norman Warne (per Beatrix fu anche un

amore finito tragicamente, dato che lui morì prima che si sposassero per

una leucemia fulminante), circolò per il mondo in più di ottanta

milioni di copie e, ancora oggi, è uno dei primissimi amici dei bambini

inglesi.

Nel centocinquantesimo anniversario della scrittrice, l’editrice

della Penguin Random House, Jo Hanks si è messa a frugare negli archivi

del Victoria and Albert Museum (che conserva illustrazioni, taccuini,

manoscritti, fotografie e documenti di Beatrix Potter), inseguendo la

suggestione di una lettera del 1914 dove l’autrice faceva riferimento a

un «kitty» nero.

Una storia mai pubblicata, probabilmente incompiuta, rimasta a dormire in qualche cassetto per un intero secolo. Si trattava di una Gatta con gli stivali, con le smanie da bracconiera di notte, che si metteva baldanzosamente nei guai, imbracciando il suo fucile e sparando all’impazzata. La signorina Catherine St Quintin (così voleva essere chiamata la micia), beneducata di mattina e anticonformista al calar della sera, vestita con una giacca di tweed da uomo arriva in Italia con la traduzione di Angela Ragusa e i disegni di Quentin Blake, per Mondadori (pp.69, euro 18). E Blake, ignaro delle motivazioni che spinsero la scrittrice a non prendere i colori (esiste solo uno schizzo di sua mano), confessa felice di «accarezzare talvolta l’idea che lo abbia tenuto da parte per me». Insieme a questo albo, sugli scaffali delle feste si può trovare anche Il Natale di Peter Coniglio (sempre per Mondadori). Non l’ha scritto Beatrix Potter, ma è ispirato alle sue storie e la «penna» è quella di Emma Thompson, l’attrice e sceneggiatrice britannica cui è stato concesso di continuare la saga avventurosa. Qui Peter e il cugino Benjamin dovranno escogitare un piano per evitare che il loro amico tacchino William finisca sulla tavola dei coniugi McGregor.

[Arianna di Genova 3/11/2016]

Una storia mai pubblicata, probabilmente incompiuta, rimasta a dormire in qualche cassetto per un intero secolo. Si trattava di una Gatta con gli stivali, con le smanie da bracconiera di notte, che si metteva baldanzosamente nei guai, imbracciando il suo fucile e sparando all’impazzata. La signorina Catherine St Quintin (così voleva essere chiamata la micia), beneducata di mattina e anticonformista al calar della sera, vestita con una giacca di tweed da uomo arriva in Italia con la traduzione di Angela Ragusa e i disegni di Quentin Blake, per Mondadori (pp.69, euro 18). E Blake, ignaro delle motivazioni che spinsero la scrittrice a non prendere i colori (esiste solo uno schizzo di sua mano), confessa felice di «accarezzare talvolta l’idea che lo abbia tenuto da parte per me». Insieme a questo albo, sugli scaffali delle feste si può trovare anche Il Natale di Peter Coniglio (sempre per Mondadori). Non l’ha scritto Beatrix Potter, ma è ispirato alle sue storie e la «penna» è quella di Emma Thompson, l’attrice e sceneggiatrice britannica cui è stato concesso di continuare la saga avventurosa. Qui Peter e il cugino Benjamin dovranno escogitare un piano per evitare che il loro amico tacchino William finisca sulla tavola dei coniugi McGregor.

[Arianna di Genova 3/11/2016]

Iscriviti a:

Post (Atom)